GLI ORGANI DI LEONARDO

Leonardo da Vinci si dedicò anche al re degli strumenti

UN SUONO CHE VIENE DALL'ACQUA

Suoni celestiali d'organo facevano da colonna sonora ai magnifici giardini delle ville nobiliari del '600

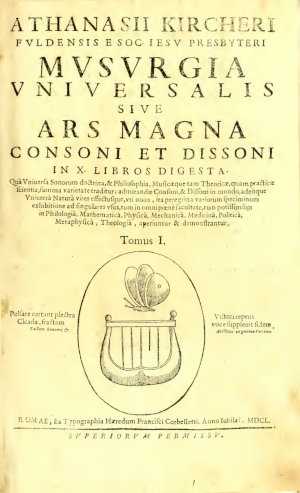

Il Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni di Athanasius Kircher è una delle opere più importanti e voluminose del gesuita tedesco, pubblicata in due volumi a Roma nel 1650.

Il titolo completo è: Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni in 10 libros digesta (Musurgia universale, ovvero la grande arte del suono e del dissonante, divisa in dieci libri).

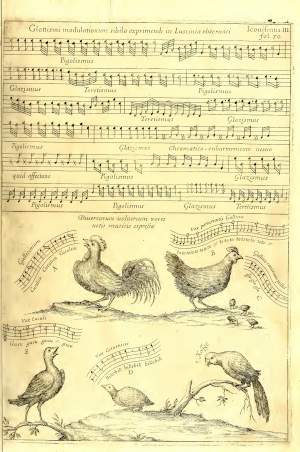

È un trattato enciclopedico sulla musica che spazia dalla fisica del suono all'armonia, dalla composizione agli strumenti musicali, includendo anche riflessioni sulla musica degli antichi, sul canto degli uccelli e persino sull'armonia del cosmo.

L'opera ebbe una notevole influenza sulla musicologia occidentale, e si ritiene abbia influenzato compositori come Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven.

È divisa in dieci libri, e contiene numerose illustrazioni, tra cui la celebre raffigurazione del canto degli uccelli.

Con questa gigantesca opera Kircher si proponeva di esporre le basi teoriche e pratiche della musica in modo completo e universale.

Con questa gigantesca opera Kircher si proponeva di esporre le basi teoriche e pratiche della musica in modo completo e universale.

Cercò anche di giustificare il costo elevato dell'opera, offrendo al lettore il segreto dello "stile metabolico" praticato da alcuni compositori dell'epoca.

In sintesi, la Musurgia universalis è un'opera monumentale che testimonia l'erudizione e la vastità degli interessi di Athanasius Kircher, rappresentando una pietra miliare nella storia della musicologia.

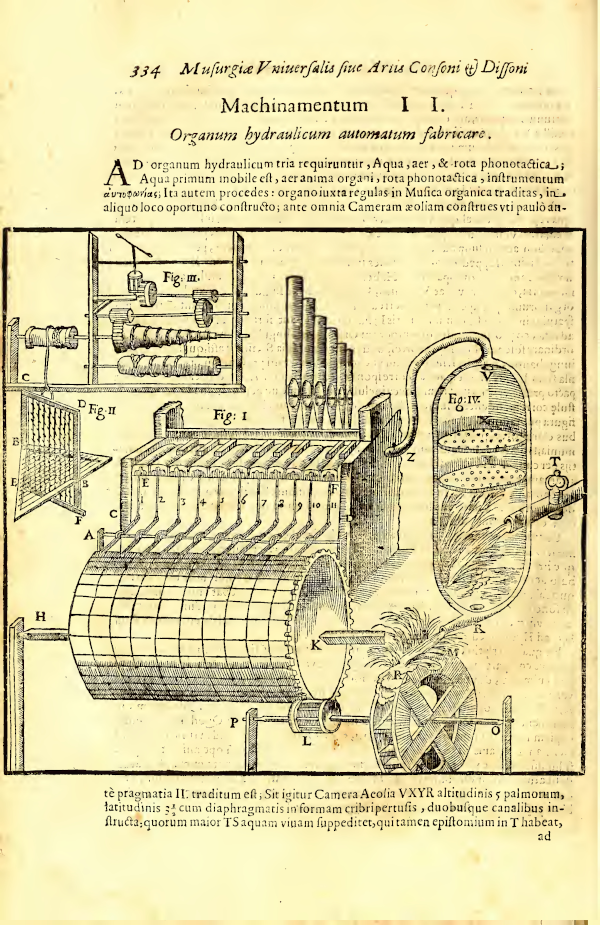

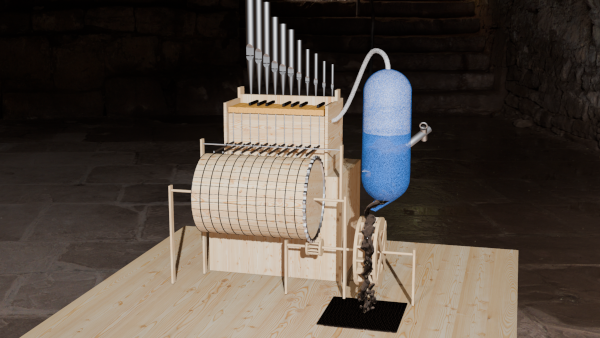

L' ORGANO IDRAULICO

Lo strumento raffigurato a pagina 334 del Libro IX della Musurgia Universalis è un "Organum hydraulicum automaticum fabricare", ovvero un organo idraulico automatico.

L'organo funziona grazie alla combinazione di meccanismi idraulici e pneumatici, progettati per produrre musica in modo autonomo.

I suoi componenti sono:

Il Cilindro Chiodato (segnato dalla lettera A): chiamata “ruota fonotattica “. Questo è un elemento centrale del meccanismo automatico. È un cilindro rotante sul quale sono disposti dei perni o delle punte (non chiaramente visibili nel dettaglio, ma impliciti dal testo e dal funzionamento di organi meccanici simili). La rotazione del cilindro e la disposizione dei perni determinano quali canne dell'organo verranno suonate e per quanto tempo.

la Testiera e i Registri (lettera B): Sopra il cilindro si trova una serie di leve o aste che corrispondono ai tasti o ai registri dell'organo. Quando un perno del cilindro in rotazione solleva una di queste leve, si attiva il meccanismo per far suonare una specifica canna.

L’ anemoteca o cassa dei venti dell'organo (Somiere, lettera C): Un somiere è visibile nella parte superiore del sistema. Questo è il dispositivo che fornisce l'aria necessaria per far suonare le canne dell'organo.

Sistema Idraulico chiamata Camera Eolia rappresentato dalla Figura quarta): Un contenitore in cui acqua (visibile al suo interno) viene fatta scorrere con violenza contro un ostacolo producendo vapori in pressione. Un sistema di tubi (contrassegnato dalla lettera Z) collega questo contenitore al somiere. Il movimento dell'acqua, probabilmente controllato da un meccanismo (non chiaramente visibile ma deducibile dal termine "hydraulicum"), mettte in pressione il somiere per produrre il flusso d'aria.

La Ruota Idraulica (lettera O): Nella parte inferiore destra si vede una ruota idraulica immersa in un flusso d'acqua. La rotazione di questa ruota fornisce l'energia meccanica necessaria per far girare il cilindro chiodato (rappresentato dalla lettera A) attraverso un sistema di ingranaggi e pulegge (lettere P e K).

Le Canne d'Organo: Nella parte superiore centrale sono rappresentate diverse canne d'organo di varie altezze, indicando la capacità dello strumento di produrre diverse note.

Meccanismi di Regolazione (Figura prima e terza ): Le figure mostrano dei dettagli meccanici che probabilmente servono per regolare la velocità di rotazione del cilindro, la pressione dell'aria o altri aspetti del funzionamento automatico. La Figura terza sembra mostrare un sistema di leve e valvole.

Ma facciamoci descrivere da Kircher il funzionamento dell’organo, attraverso il testo tradotto dall’Intelligenza Artificiale:

"Per un organo idraulico sono necessarie tre cose: acqua, aria e la ruota fonotattica; l'acqua è il primo elemento immobile, l'aria è l'anima dell'organo, la ruota fonotattica è lo strumento animato. Si procederà così:

Costruisci l'organo secondo le regole tramandate nella musica organica, in un luogo opportuno;

prima di tutto costruirai la camera eolica, come è stato tramandato nella pragmatica seconda; Sia dunque la Camera Eolia di 5 palmi di altezza e 2 palmi di larghezza, fornita di un diaframma a forma di setaccio perforato e di due canali, il maggiore dei quali fornisca acqua viva, e che tuttavia abbia l'epistomio (la saracinesca) in T, per l’'acqua; quando piacerà fermarla;

Ma un altro canale sia posto sopra, il quale trasmetterà l'aria eccitata dall'interno della camera eolia all'interno dell'anemoteca o cassa dei venti dell'organo (somiere). L'acqua infatti, scorrendo con somma violenza attraverso il canale TS nella parte interna del recipiente R, agiterà sia l'aria ivi esistente, sia altra aria di nuovo generata, la quale, cercando un luogo più ampio e non trovandolo, volerà attraverso i diaframmi crivellati come se fosse vagliata, e liberata dall'eccessiva umidità attraverso VZ nell'anemoteca; L'acqua inoltre, con violentissimo impeto uscendo attraverso l'apertura R, farà girare la ruota MR, ornata di un multiplo movimento di aspirazione.

questa, tramite una vertebra L ad essa connessa e che gira insieme, farà ruotare il cilindro o ruota fonotattica HK. Questa, con i suoi denti armonicamente disposti sulla ruota secondo i precedenti modelli, afferrerà le singole palette inserite in ordine con filo di ferro AB;

Le palette infine, afferrate dai denti della ruota con i fili di ferro 1 2 3 4 5 ecc., abbasseranno le piccole leve dell'Abaco Claviario o tasti EF a cui sono collegate;

Queste abbassate apriranno le saracinesche o, come dice la voce italiana, i "batimenti", e così il vento, già violentemente compresso nell'anemoteca, salirà improvvisamente attraverso le aperture delle saracinesche (i ventilabri); e finalmente si percepirà la desiderata armonia.

Non descriviamo la struttura interna dell'organo e delle singole parti, poiché l'abbiamo già trattata nella Musica Organica.

Si noti qui che il cilindro fonotattico può avere denti mobili e immobili.

Immobili sono quando sono fissati al cilindro in modo tale da non poter essere più rimossi.

Mobili quando possono essere rimossi a piacere e al loro posto possono essere posti altri, in modo che la composizione o melodia possa essere adattata ogni volta che lo si desidera. Perciò, nel cilindro VG diviso in 24 tacche, e ciascuna di nuovo in 8, per l'esibizione delle note che chiamano proprie, farai dei fori in ogni punto della divisione, in modo che i denti già preparati in gran quantità per il valore delle note, diversi e contenuti in una certa cassa collegata all'organo, possano essere inseriti a piacere dal "lymphonte".

Tuttavia, questo può essere fatto propriamente nei cilindri più grandi e ampi; Infatti, in quelli troppo piccoli non avrà un buon successo.

Si noti in secondo luogo. Questa macchina automatica può essere applicata non solo agli organi, ma anche a qualsiasi strumento a corda."

ORGANI IDRAULICII IN EUROPA

Furono diversi gli organi idraulici costruiti con questa tecnica.

Alcuni sono ancora presenti prevalentemente nei grandi giardini di ville nobiliari risalenti a quell’epoca.

Villa D’este a Roma ne conserva uno all’interno della sua monumentale fontana.

Fu tra il il 1567 e il 1569 che a Villa d’Este, la meravigliosa dimora del Cardinale Ippolito d’Este, due francesi, Luc le Clerc e suo nipote Claude Venard, progettarono e costruirono un organo idraulico automatico che stupì le corti d’Italia e d’Europa.

L’organo è stato recentemente restaurato dalla casa organaria Serafino Corno.

Altro importante organo idraulico è presente nei giardini del Quirinale realizzato tra il 1596 ed il 1609 dall'organista Luca Blasi, venne completamente rinnovato nel Settecento per volere di papa Clemente XI.

Per ultimo l’organo della Fontana della Fama nei giardini del Real Alcazar di Siviglia,.

L’organo risale al XVII secolo che è attualmente l'unica fontana del periodo barocco che è conservata in Spagna e uno dei tre che sono conservati in Europa. Costruita tra il 1614 e il 1619, rientra nel progetto dell’architetto Vermondo Resta, milanese nel primo quarto del XVII secolo, sotto il regno di Filippo III, per dare un maggior tono italiano allo spettacolare Giardino delle Dame.

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - grandorgano.it

Product by  FROG

FROG